近年、契約手続きをオンラインで完結できる電子契約が注目を集めています。こうした電子契約においても、承諾書や同意書を用いて事業者と消費者または取引先間の契約を明確にし、安心して利用できる環境を整えることが必要です。本記事では、電子契約における承諾書・同意書の基本的な役割や注意点、ひな形、さらには具体的な事例について紹介します。これから電子契約の「導入」を検討している方や、よりスムーズな手続きのために電子署名を活用したい方、コスト面を抑えるための無料ツール利用を検討する方にとって有益な情報となるでしょう。

電子契約の際に「相手方の同意・承諾」を必要とする書面とは

電子契約を行う際には、相手方(消費者や取引先)の同意や承諾を事前に得ることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。このような書面は、電子契約での書類交付方法や手続きプロセスを相手方が理解・納得した上で契約を結ぶためのものです。たとえば、契約書類の電磁的交付に関する同意書や、特定の商品・サービス提供に対する承諾書が挙げられます。

同意・承諾が必要な主な契約書一覧

以下の表では、主に事業者が電子契約を行う際に同意や承諾が必要となる代表的な契約書の種類を示します。これらの契約書では、電子的な書面交付を行う場合、事前に相手方から承諾を得ることで、後から「契約」無効などのトラブルを避けることが可能となります。

| 契約書の種類 |

特徴 |

同意・承諾の必要性 |

電子的交付時のポイント |

参考例 |

| 電子受発注に関する基本契約書 |

商品やサービスの受発注をオンライン上で行う際に結ぶ契約書 |

相手方が電子契約に応じる意思表示が必要 |

配信メールやオンラインシステムで閲覧できるようにし、保存可能な状態で提供 |

見積書、発注書、納品書の電子化にあたって事前承諾 |

| 不動産売買契約書 |

不動産物件の売買を成立させるための契約書 |

契約内容や条件説明を電磁的書面で行う場合、相手方の同意が必要 |

契約締結前に、書類を電子形式で受け取ることに同意する書面を交付 |

重要事項説明書を電子的に交付する際の同意書 |

| 保険契約書(生命保険・損害保険等) |

保険商品を契約する際に用いる書面で、契約条件や告知事項が含まれる |

電子交付による説明責任を果たすため、相手方の承諾が必要 |

電子交付用ポータルサイトや専用アプリで閲覧・保存可能な状態を確保 |

保険約款をPDFで送付する前に同意を取得 |

| 金融商品取引約款 |

投資信託や株式など金融商品の取引条件を示す約款 |

法的な説明責任履行のため、電子交付には同意が求められる |

取引前に電子書面交付の許可を得る文言を含む同意書を交付 |

金融取引契約締結前の電子約款提示 |

| 継続的役務提供契約書(エステ、英会話教室等) |

一定期間にわたりサービスを提供する契約書 |

長期的な契約条件の理解を促すため、電子交付には承諾が必要 |

事前に受講条件や解約条件を電子書面で提示し、その受領・承諾を得る |

エステ契約の重要事項説明を電子で行う同意取得 |

| 各種代理店契約書 |

販売代理店や業務委託先との契約締結時 |

電子的なやり取りに対応するため、事前に電子契約への合意を得る必要 |

双方がアクセス可能なオンラインプラットフォーム上で契約書を閲覧可能にし、その利用を承諾 |

BtoB契約時にポータルシステム利用同意取得 |

これらの例は一部ですが、共通するのは相手方が電子契約による書面交付方法を理解し、自発的に同意や承諾を行ったことを明示する点です。また、電子契約ツールには無料トライアルを実施しているサービスもあり、導入前に操作性や利便性を確認した上で活用できます。

電子契約できない契約書とは

一部の契約書は、法令上や実務上、電子契約では成立が難しい場合があります。以下の表は電子契約が認められていない、または困難な契約書例を示したものです。

| 対象契約書 |

電子契約不可の理由 |

| 公正証書遺言 |

公証役場での手続きが必須 |

| 戸籍謄本交付申請 |

公的証明書の電子化には現行法制度上の制約がある |

| 定款の認証(紙での設立時) |

会社設立時の定款は原則、紙ベースでの認証が必要(一部電子認証可能なケースあり) |

電子契約できない理由

電子契約できない理由としては、法制度上の制約や手続きの特殊性、本人確認の厳格さが求められるケースなどが挙げられます。たとえば、公正証書遺言は公証人の面前での確認が必要であり、戸籍関連手続きは現行の法律や行政手続きの仕様上、電子化が難しい状況があります。こうした理由から、すべての契約が電子契約で対応できるわけではなく、法的要件や実務対応を踏まえて判断する必要があります。

電子契約できる契約書とは

一方で、以下の表は電子契約が適用可能な契約書例です。これらは比較的容易に電子契約へ移行しやすく、電子署名を導入することで効率化が可能です。

| 対象契約書 |

電子契約可能な理由 |

| 販売契約書(BtoB・BtoC) |

電子署名やタイムスタンプで真正性・非改ざん性を担保できる |

| 業務委託契約書 |

相手方の同意を得た上で電子的書面交付が可能 |

| 使用許諾契約書(ソフトウェア等) |

ネット上での承諾が一般化しており、電子形式が適合 |

電子契約利用の同意書・承諾書作成における注意点

電子契約で同意書・承諾書を作成する際は、法的要件の遵守や相手方のわかりやすさへの配慮が必要です。以下の注意点を踏まえ、適切な手続き環境を整えましょう。

注意点1:記載内容の明確化

電子契約利用の同意書や承諾書には、当該契約においてどの書面を電子的に交付するか、また電子署名の有無や保管方法など、必要な要素を明確に記載することが求められます。曖昧な表現を避け、相手方が書面をどのように受け取り、確認し、保存できるのかが一目でわかるようにしましょう。また、法令で定められた記載事項を漏れなく反映することで、後からのトラブル発生を防ぎます。

注意点2:同意取得の証跡確保

同意・承諾を得た事実を後で確認できる証跡を残すことが重要です。電子契約ツールやメール配信システムのログ、署名検証システムなどを活用し、誰がいつ、どの書面に対して承諾を行ったかを明確化します。証跡を確保することで、後日紛争が生じた場合でもスムーズに対応でき、契約の有効性や真実性を担保できます。

注意点3:相手方にとって分かりやすい形式

電子契約は便利な反面、相手方が操作方法や書面内容に戸惑う可能性があります。わかりやすいインターフェイスや説明文、FAQの用意、必要に応じたサポート体制の構築など、利用者目線で配慮することが大切です。特に初めて電子契約を利用する顧客の場合、丁寧な説明やガイダンスを提供することで、不安や誤解を軽減し、スムーズな承諾取得につなげられます。

電磁的書面交付の同意書・承諾書ひな形

電磁的書面交付に関する同意書・承諾書には、官公庁が示すひな形が存在し、それらを参考に自社のフォーマットを整えることが可能です。これらのひな形を活用することで、必要な記載項目を網羅し、法的要件を満たした上で電子契約を進められます。

電子受発注承諾書ひな形

官公庁が公表している電磁的書面交付の同意書・承諾書ひな形には、電子受発注の場面で利用できる書式があります。たとえば、受発注に関わる契約条件や納品情報、支払方法などを電子的に通知することに対して相手方が承諾する文言が含まれています。このひな形を参考に、事業者は自社固有の条件や運用ルールを付け加えることで、独自の承諾書を整備できます。ひな形を活用することで抜け漏れを防ぎ、スムーズに電子契約導入へ移行可能です。

以下、公正取引委員会と中小企業庁が発行する「下請取引適正化推進講習会テキスト」に掲載されている書式例を参考に作成することをお勧めします。

公正取引委員会・中小企業庁「下請取引適正化推進講習会テキスト」

https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/R5tekisuto.pdf

重要事項説明等の電磁的交付同意書ひな形

また、不動産取引や金融商品取引などの分野では、重要事項説明の電磁的交付に対応したひな形が公表されています。これには、提供する情報の範囲や閲覧方法、保存手段についての明確な説明が盛り込まれています。こうしたひな形を利用すれば、相手方が情報を的確に理解・保存できる手続きを整えることができます。法令やガイドラインに準拠したひな形を参考に、自社のビジネス実態に合った同意書・承諾書を作成しましょう。

(参照)国交省URLよりひな形ダウンロード可https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000160.html)

電子契約利用同意書・承諾書の事例2選

ここでは、実際に民間企業が導入している同意書・承諾書の事例を2つ紹介します。これらを参考にすることで、自社の電子契約環境整備に役立ててください。

事例1:BtoBサービス提供企業の電子契約利用同意書

あるBtoB向けのサービス提供企業では、新規顧客が利用開始時に電子契約システム上で同意書に署名する仕組みを構築しています。内容には、契約書や利用規約、請求書など重要書面の電子交付に同意する旨と、その閲覧・ダウンロード可能期間、問い合わせ方法などが明示されています。顧客はアカウント開設後、同意書画面にアクセスし、電子署名ツールで署名することで同意意思を示します。このようなフローを整えた結果、書面郵送にかかるコストや時間が削減され、顧客側もスマートフォンから手軽に手続きを完了できるようになりました。さらに、同意取得のログがシステム上に残るため、将来的な紛争発生時にも契約有効性を証明しやすくなっています。

事例2:オンライン学習サービスの受講契約における承諾書

オンライン学習サービスを提供する事業者は、新規受講者がコース申し込み時に承諾書画面を表示させ、学習コンテンツやテキスト、サポート情報を電子的に提供することへの承諾を取得しています。承諾書には、学習コンテンツへのアクセス方法、アカウント管理、返金・キャンセルポリシーなどが明確に記載され、受講者は同意ボタンをクリックすることで承諾を示します。その際、システムは同意日時や利用者IDを自動記録し、後から変更や確認ができるようにしています。この結果、事業者は受講環境を円滑に整え、受講者はわかりやすい手続きでサービス利用を開始でき、トラブル発生時にはログを参照して迅速な対応が可能となりました。

まとめ

電子契約の普及に伴い、承諾書・同意書の電子化は避けられない流れとなっています。適切な同意取得プロセスやひな形の活用、注意点の把握により、事業者側はよりスムーズな契約フローを築くことができます。一方、契約相手方にとっても、オンラインで手続きが完結し、保存や検索が容易なメリットがあります。電子契約の導入には、法令遵守や説明責任の果たし方が重要ですが、適切な同意取得や承諾プロセスを整えることで、コスト削減や手続きの効率化、トラブル回避につなげることが可能です。

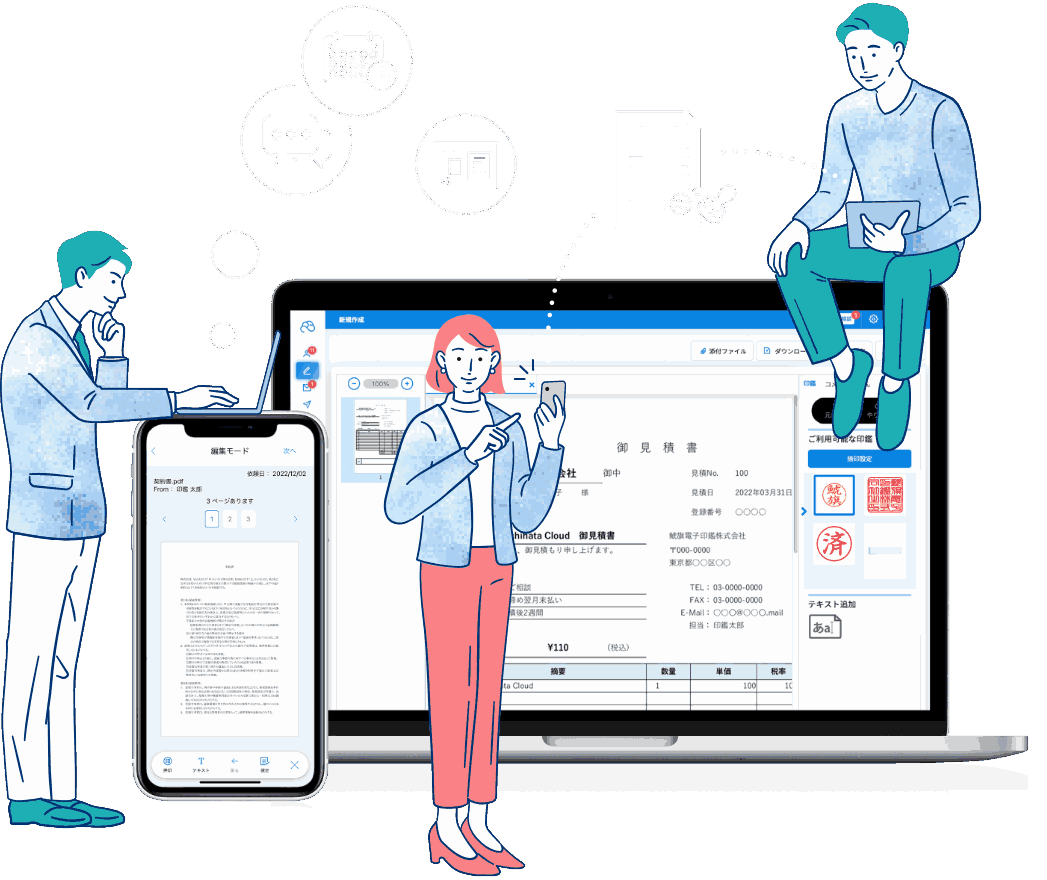

電子契約導入のメリットをご紹介

電子契約を導入することで得られる4つのメリットをご紹介しています。

Shachihata Cloudが電子契約の導入にどのように役立つのかも合わせてご確認ください。

紙での運用から電子契約へ切り替えをお考えの方はぜひご覧ください。

Shachihata Cloud 資料請求

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

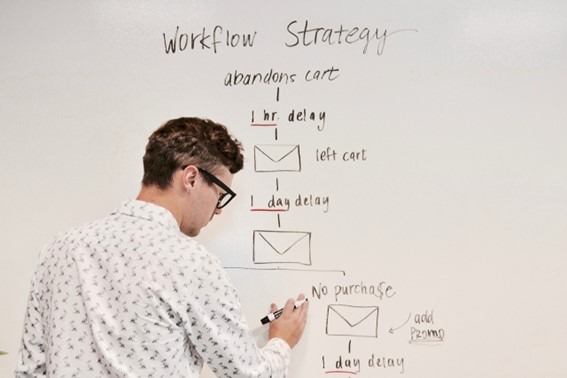

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル 電子契約サービス

電子契約サービス

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel