この記事でわかること

- 金銭消費貸借契約書が電子契約で有効とされる法的根拠と民法の規定

- 電子契約による4つのメリットと、それぞれの具体的な効果

- 電子契約の導入に際して注意すべき法的・実務的なポイント

- 電子帳簿保存法に対応するための保存要件と運用ルール

- 電子契約を安全に進めるためのシステム選定・署名・保存の手順

- 電子契約に求められる「本人性」と「非改ざん性」の確保方法

- 金銭消費貸借契約に関するよくある質問とその回答

金銭消費貸借契約書は、金銭の貸し借りにおける重要な契約書類です。従来は紙での取り交わしが一般的でしたが、近年では電子契約の導入が進み、コスト削減や業務効率化を目的に電子化を検討する企業も増えています。

ただし、法的な有効性や運用上の注意点を理解しないまま導入すると、トラブルの原因にもなりかねません。本記事では、金銭消費貸借契約書を電子契約で交わす際の法的根拠、メリット、注意点、導入手順についてわかりやすく解説します。

そもそも金銭消費貸借契約書とは?

金銭消費貸借契約書は、一定の金銭を貸すことと、その返済義務を明記した契約書であり、借入額・返済方法・利息などの条件を記録します。個人・法人を問わず、金銭の貸し借りを明確にし、トラブル防止のために活用されます。この契約は、民法第587条の2により、書面だけでなく電磁的記録によっても有効に成立するとされています。

第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。

4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。 |

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

注目すべきは第4項です。ここで言う「電磁的記録」とは、電子データのことであり、紙と同じ効力があると明示されています。つまり、金銭消費貸借契約は電子データでも法的に有効な契約として成立することが、法律上も認められているということです。

金銭消費貸借契約書は電子化できる?

金銭消費貸借契約は、前述のとおり、民法第587条の2第4項により、契約内容を電磁的記録により作成した場合でも「書面によってされたもの」とみなされ、法的効力が認められます。ここで言う「電磁的記録」とは、PDFや電子契約サービス上で交わされる契約データも含まれており、紙の契約書と同等に扱われます。

つまり、金銭消費貸借契約は、電子形式でも法的に有効な契約として成立することが明文化されており、実務でも支障なく運用できます。

金銭消費貸借契約書を電子化するメリット

金銭消費貸借契約書を電子契約で締結することには、業務効率やコスト面を中心に多くの利点があります。主なメリットは以下の4点です。

- 契約手続きが迅速になる

- コストを削減できる

- 管理・検索が容易になる

- セキュリティが向上する

ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

1.契約手続きが迅速になる

電子契約を導入する最大のメリットのひとつが、契約にかかる時間の大幅な短縮です。紙の契約では、契約書の印刷・製本・郵送・捺印・返送といった工程が発生し、締結までに数日から1週間以上かかることもあります。

一方で電子契約では、契約書をオンラインで共有し、双方が電子署名を行えば即時に締結が完了します。例えば、貸主がその場で契約書を作成し、借主がスマートフォンやPCからアクセスして署名すれば、最短で数分以内に完了することも可能です。

契約締結までのリードタイムが短縮されることで、融資実行のタイミングも早まり、特に急ぎの資金需要がある場合に大きな利点となります。また、やり取りの履歴がシステム上に残るため、進行状況の確認や催促も容易になります。

2.コストを削減できる

電子契約によって、契約締結にかかるコストを大幅に削減できます。紙の契約書では、印刷費、郵送費、ファイリングコストなどのほか、契約内容によっては印紙税が発生します。たとえば、金銭消費貸借契約書を紙で交わす場合、借入金額に応じて200円〜60万円の印紙税が必要になるケースもあります。しかし、電子契約では物理的な紙の契約書が存在しないため、印紙税の課税対象から外れます。つまり、電子契約を利用すれば、印紙税の支払いが不要となり、その分のコストが丸ごと削減できます。

また、郵送・返送・保管にかかる費用や人的リソースも不要となるため、契約件数が多い企業ほど、年間で数十万円〜数百万円単位のコスト削減効果が見込めます。

参考:国税庁 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い

3.管理・検索が容易になる

電子契約では契約書がすべて電子データとして保管されるため、管理や検索が格段に効率化できます。紙の契約書では、ファイルの整理・保管スペースの確保・原本の確認などに手間がかかり、過去の契約書を探すだけで時間を要することもあります。

一方で、電子契約システムでは「契約書名」「取引先名」「締結日」などの条件で検索できる機能が一般的に備わっており、数秒で目的の書類を見つけられます。検索性の高さにより、契約の見直しや監査対応、社内照会なども迅速に対応可能です。

また、クラウド型の電子契約システムを利用すれば、場所や端末を問わずアクセスできるため、テレワークや複数拠点での契約管理にも適しています。

4.セキュリティが向上する

電子契約では、紙の契約書に比べて改ざん防止や不正アクセス対策が強化されており、セキュリティ面でも優れたメリットがあります。代表的な技術として、電子署名とタイムスタンプが挙げられます。

電子署名は、契約当事者が誰であるかを証明する機能で、本人性を担保します。これにより、なりすましや第三者による不正な署名を防止できます。

タイムスタンプは「この契約書が特定の時刻に存在しており、その後改ざんされていないこと」を証明するもので、文書の真正性を担保します。これらの技術は、第三者機関の認証を受けたサービスにより提供されており、法的な証拠力としても認められています。

紙の契約書では難しかった改ざんリスクの検知や履歴管理が可能となるため、より安全に契約を進めることができます。

金銭消費貸借契約書を電子化する注意点

電子契約を導入する際には、スムーズな運用のために2つの重要な点に注意が必要です。

- 相手方の同意が必要になる

- 電子帳簿保存法への対応が必要

ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

1.相手方の同意が必要になる

電子契約をスムーズに成立させるためには、契約の相手方が電子的な手段で契約を締結することに同意していることが前提となります。民法上、契約は「当事者間の合意」によって成立しますが、その合意方法が電子であっても成立するには、双方がその方法を了承している必要があります。

たとえば、借主が紙の契約書での締結を希望しているにもかかわらず、一方的に電子契約を提示しても、不信感を持たれたり、拒否される可能性があります。そのため、実務では契約締結前に、電子契約での締結方法・署名方法・運用体制について明確に説明し、同意を得ておくことが重要です。

多くの電子契約サービスでは、相手方の合意を取得するための通知メール送信機能や、同意確認の履歴を残す機能が提供されており、こうした機能を活用して同意の証跡を残すことが望ましいでしょう。

2.電子帳簿保存法への対応が必要

電子契約を導入する際には、電子帳簿保存法に準拠した保存・管理を行う必要があります。この制度は、契約書や請求書などの書類を電子データでやり取り・保存する場合に、その証拠力や保存方法を明確にするためのものです。電子契約書を保存するには、次の2つの要件を満たす必要があります。

■真実性の確保(改ざん防止)

契約内容が改変されていないことを保証するため、以下のいずれかの手段を講じる必要があります。

- 受領時にタイムスタンプが付与されている

- 受領後、速やかにタイムスタンプを付与する

- 訂正・削除履歴が残る、または変更自体ができないシステムを使用する

- 訂正・削除の制限に関する社内規程を策定・運用・保管する

これにより、契約書の信頼性が技術的・運用的に担保されます。

■可視性の確保(いつでも確認できる状態)

保存した契約書を必要なときに迅速に確認できるようにするために下記をすべて満たす必要があります。

- 電子契約を保存・管理するためのシステム概要書の整備(自社システムを使用する場合)

- 電子契約を閲覧・出力できるディスプレイやプリンター等の備え付け

- 契約書を日付・取引先名などで検索できる機能の整備

これらの要件を確実に満たすためには、電子帳簿保存法に対応した電子契約サービスを利用することが最も現実的です。未対応のツールを用いると、税務調査や社内監査で証拠性が認められないリスクがあるため注意が必要です。

参考:国税庁 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 Ⅱ 適用要件【基本的事項】

金銭消費貸借契約書を電子化する方法

金銭消費貸借契約書を電子化するには、以下の3つのステップを順に実行する必要があります。

- 電子契約システムを選ぶ

- 契約書を電子化する

- 署名・締結を行う

それぞれの段階で注意すべきポイントや実務手順を、以下で詳しく解説します。

1.電子契約システムを選ぶ

金銭消費貸借契約書を安全かつ確実に電子化するには、信頼性のある電子契約システムの選定が必要です。法的な有効性を確保するためには、電子署名法や電子帳簿保存法への対応状況を確認し、必要な機能が備わっているかを見極める必要があります。

選定時に確認すべき主な機能は以下のとおりです。

- 電子署名とタイムスタンプの対応

- 契約書の検索・閲覧・出力機能

- 訂正・削除履歴の管理機能

- アクセス制限やログ管理などのセキュリティ対策

また、クラウド型のサービスであれば、場所や端末を選ばず契約作業が可能となり、業務の柔軟性も向上します。特に取引先が多い場合や、複数人で契約業務を行う場合には、操作性やユーザー管理機能も重要な選定ポイントになります。無料プランから導入できるサービスも多く、まずはトライアル利用で運用に適しているかを見極めるのも有効です。

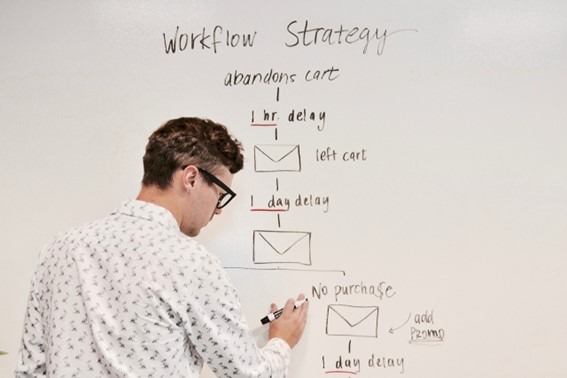

2.契約書を電子化する

金銭消費貸借契約書を電子化するには、まず紙の契約書をPDFなどの電子ファイルに変換する必要があります。既存の紙文書を使う場合はスキャナー等で読み取り、電子データとして保存します。新規に契約書を作成する場合は、WordやExcelなどで作成したファイルをPDF化する方法が一般的です。

その後、電子契約システムにログインし、該当の契約ファイルをアップロードします。多くのサービスでは、アップロード後に契約当事者を設定し、署名依頼メールを送信する形式になっています。

電子契約を導入する目的は、紙のやりとりをなくし、契約プロセス全体を効率化することにあります。そのため、契約書データの形式や命名規則を統一し、システム上での検索性や保管ルールを整備することも重要です。

3.署名・締結を行う

契約書を電子ファイルとして用意し、電子契約システムにアップロードした後は、署名依頼と締結作業を行います。通常、契約当事者のメールアドレスを指定して署名依頼を送信し、相手方がオンライン上で署名を行うことで契約が成立します。

署名には、電子署名と呼ばれる技術が用いられます。これは「誰が」「いつ」署名したかを明確に記録し、改ざんのない状態で契約内容が保持されていることを保証するものです。電子契約サービスでは、署名完了後に自動的にタイムスタンプが付与される機能もあり、契約書の証拠力を高めます。

署名・締結のプロセスは数分で完了し、完了後は自動で契約書が保管・共有されます。また、署名状況や締結日時のログも記録されるため、後から証跡を確認することも可能です。

電子契約に求められる要件

電子契約を法的に有効なものとするには、次の2つの要件を満たす必要があります。

- 本人性を確保する

- 非改ざん性を確保する

これらは電子署名法および関連法令に基づき、契約の有効性や証拠力を担保するため必要な要素です。

1.本人性を確保する

電子契約においては、契約の当事者が確かに本人であること、すなわち「本人性の確保」が最も重要な要件の一つです。この本人確認には、主に電子署名の仕組みが利用されます。

電子署名とは、電子的な方法で文書への署名を行う技術であり、誰が署名を行ったかを証明するものです。多くの電子契約サービスでは、署名の際にメールアドレスの確認や、ログイン認証、SMSによる本人確認などの手段を組み合わせて、本人性を担保しています。

さらに、公的個人認証や商業登記に基づく企業認証(事業者署名)などを用いた実在性の高い署名方式を採用することで、法的な証拠力がより強化されます。

このように、電子署名と多要素認証の仕組みを活用することで、紙の契約と同等以上の本人確認が実現され、契約の信頼性を高めることが可能です。

2.非改ざん性を確保する

電子契約が法的に有効と認められるためには、「契約書が締結後に改ざんされていないこと」を証明できること、つまり非改ざん性の確保が必要です。この要件を満たすために広く活用されているのがタイムスタンプの技術です。

タイムスタンプとは、ある電子文書が「特定の日時に存在していたこと」と「その後、変更されていないこと」を第三者機関によって証明する仕組みです。電子契約サービスでは、契約書が署名・締結されたタイミングで自動的にタイムスタンプが付与されることが一般的です。

これにより、万が一トラブルが発生した場合でも、「この契約書は○年○月○日に作成・締結されており、それ以降変更されていない」という証拠を提示することが可能となります。これは紙の契約書では難しい証拠力であり、電子契約ならではの強みといえます。

まとめ

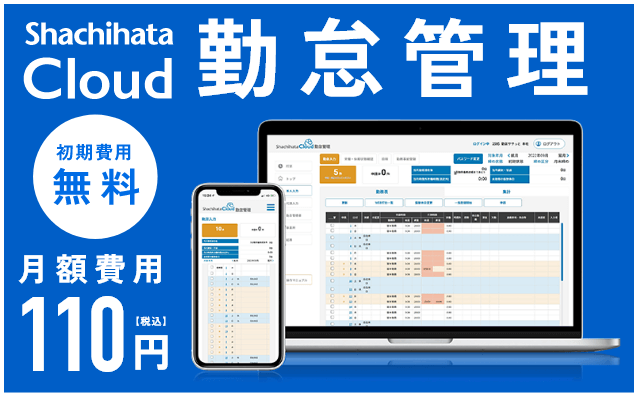

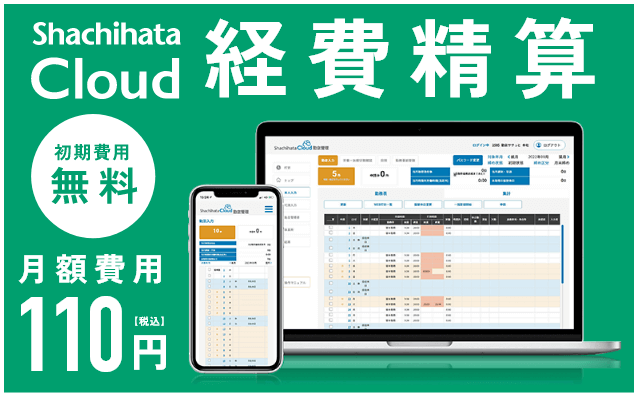

金銭消費貸借契約書は、電子契約でも法的に有効であり、業務の効率化や印紙税コストの削減、セキュリティ強化といった多くの利点があります。一方で、電子帳簿保存法や相手方の同意取得といった法的・実務的な要件も無視できません。

そこでおすすめしたいのが、シヤチハタの「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」です。タイムスタンプや検索機能など、電子帳簿保存法対応に必要な機能をワンストップで提供しており、電子契約の導入を安全かつスムーズに実現できます。

資料請求はこちらから。

よくある質問

電子契約書ができない契約書は?

一部の契約では、法律上「書面での契約」が義務付けられているものがあります。たとえば、不動産の売買契約や定期借地契約、公正証書の作成を伴う契約などは、紙の契約書が必要なケースがあります。契約の種類によっては、事前に専門家へ確認することが重要です。

契約書はPDFで取り交わしてもよいですか?

PDFをメールなどで送付し、双方が内容に同意していれば契約は成立しますが、電子署名やタイムスタンプが付与されていない場合は、後からトラブルになった際に証拠力が弱くなります。確実な証明力を求めるなら、電子契約サービスの利用がおすすめです。

導入のメリットやお役立ち情報をまとめてお届け!

電子決裁もグループウェアもオフィスツールをまるごと集約できるShachihata Cloudの機能や実用方法をご紹介します。

Shachihata Cloud 資料請求

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル Shachihata Cloud

Shachihata Cloud

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel