近年のペーパーレス化の流れを受けて、電子契約を導入する企業が増えている中、契約締結における押印や電子署名の実務に注目が集まっています。契約書の署名や押印には、当事者の意思を明確にするという重要な役割がありますが、代表者以外の社員が代理でこれを行うケースも少なくありません。特に電子契約では、業務効率化を優先する一方で、不正行為による法的リスクを懸念する企業も多いのではないでしょうか。本記事では、契約実務における押印・電子署名の実態を整理し、代表者が直接関与しない場合のリスクとその対策について解説します。

契約実務における押印・電子署名の実態

契約は、当事者がその意思を明確に示すことで成立します。そのため、理想的には契約書への押印や電子署名は、契約当事者である企業の代表者が直接行うべきものとされています。特に重要な契約においては、代表者本人が内容を確認し、自らの意思で署名を行うことが、契約の信頼性や法的有効性を高めるためにも重要とされています。

しかし、実務の現場ではこの理想がすべての契約に適用されるわけではありません。特に取引量の多い企業や規模の大きな組織では、契約内容をすべて代表者が確認し、押印や電子署名を行うことは現実的に難しいのが実情です。そのため、多くの企業で代理契約が行われています。代理契約の主な形式には、権限を委譲された社員が自分の名義で押印・電子署名を行うケース、または代表者名義のまま社員が代理で行うケースがあります。これらは業務効率化の観点では有用ですが、権限移譲の不備や意思確認不足により、法的リスクが生じる可能性があります。

代表者が押印・電子署名しない場合のリスクと対策

契約締結において、代表者が直接押印や電子署名を行わない場合は、効率化を図る一方で法的リスクが伴います。ここでは、権限移譲された社員が自分の名義で契約を締結するケースと、代表者名義で社員が代理として契約を締結するケースに分け、それぞれのリスクと対策について解説します。

代表者から権限移譲された社員名義で契約書に押印・電子署名する場合

権限を移譲された社員が自分の名義で契約書に押印や電子署名を行う場合は、契約業務を効率化できるメリットがあります。しかし下記のようなリスクも伴います。

権限移譲された社員名義で押印・電子署名する場合のリスク

権限を付与された社員が、その権限の範囲を超えた契約を締結した場合、後に契約の有効性が争われるリスクがあります。また、第三者が社員になりすまして権限を濫用する危険性も考えられます。このようなケースでは、会社にとって大きな損失や信用の低下を招く恐れがあります。

権限移譲された社員名義で押印・電子署名する場合の対策

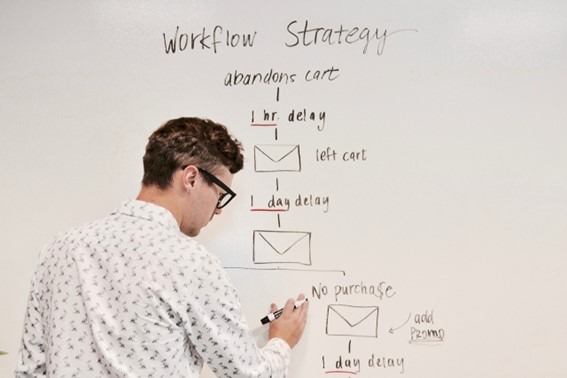

無断契約やなりすましを防ぐには、代表者が委任状を発行し、権限の範囲や対象業務を明確にすることが必要です。また、電子契約システムを活用して、本人認証を行うことで不正行為を抑止できます。また、複数の承認者によるワークフローを活用することで、権限外の契約が進められるリスクを大幅に軽減できます。

社員が代表者の名義人として契約書に押印・電子署名する場合

社員が代表者名義のまま契約を締結するケースは、「二段の推定」により契約成立可能なため、実務上頻繁に見られる方法です。しかし、この形式では下記の通り、契約の有効性に影響を及ぼす可能性があります。

社員が名義人として契約書に押印・電子署名する場合のリスク

社員が代表者名義で契約を締結する場合、適切な権限付与が行われていないと契約が無効とされるリスクがあります。また、契約内容について相手方から代理権の有無を問われ、トラブルが生じる可能性もあります。このような事態は、契約の信頼性や会社の信用に影響を及ぼします。

社員が名義人として契約書に押印・電子署名する場合の対策

代表者名義での代理契約を有効に機能させるためには、契約内容を事前に代表者が確認し、承認を行う仕組みを整備することが重要です。また、電子契約システムを導入して、契約の承認履歴を記録することで、権限の有無や意思確認の証拠を明確にすることが可能です。加えて、必要に応じて委任状を添付することで、契約の信頼性を高めることができます。

電子署名サービスを活用した代理署名でリスク回避するために必要な実務対応

代理署名には法的リスクが伴うため、適切な実務対応を取ることが不可欠です。ここでは、代表者自身が署名する場合、権限移譲された社員名義で行う場合、社員が代表者名義で署名する場合のそれぞれについて、電子署名サービスを活用した具体的なリスク回避策を解説します。

代表者自身の名義で代表者自身が契約書に押印・電子署名する場合

代表者自身が契約を締結する場合は、原則として法的リスクが少ない方法です。しかし、多忙な代表者がすべての契約内容を確認する時間が確保できない場合、内容の見落としや確認不足が発生する可能性があります。

この問題に対処するには、電子契約システムを活用して契約内容を効率的に確認できる仕組みを整えることが重要です。たとえば、契約書の重要箇所を強調表示する機能や、事前に担当者がチェックした内容を確認するプロセスを取り入れることで、代表者の負担を軽減しつつ、リスクを抑えることが可能です。

権限移譲された社員名義で押印・電子署名する場合

権限移譲された社員が契約を締結する場合、無断契約や権限を超えた契約を結ぶリスクがあります。このリスクを軽減するためには、権限移譲の範囲を明確に定め、社員がその範囲内でのみ契約を締結できるようにする必要があります。

電子契約システムを活用することで、権限管理を強化できます。たとえば、契約書作成時にシステムが自動的に権限を確認する機能を導入すれば、権限を超えた契約の発生を防ぐことが可能です。また、承認フローを設定し、複数の上長が契約内容を確認したうえで署名を進める仕組みを採用することで、より安全性が向上します。

社員が代表者の名義人として契約書に押印・電子署名する場合

社員が代表者名義で契約を締結する場合、契約無効や代理権の不明確さによるトラブルが発生するリスクがあります。これに対処するためには、代表者の意思を明確に確認するプロセスを整備し、契約内容を事前承認する仕組みを構築する必要があります。

電子署名サービスを活用することで、代表者の意思確認を効率的に行えます。たとえば、電子署名を付与する前に、代表者に契約書を通知し、署名前に確認するワークフローを導入します。また、契約書ごとに承認履歴を残すことで、契約の有効性を証明するための記録を確保できます。

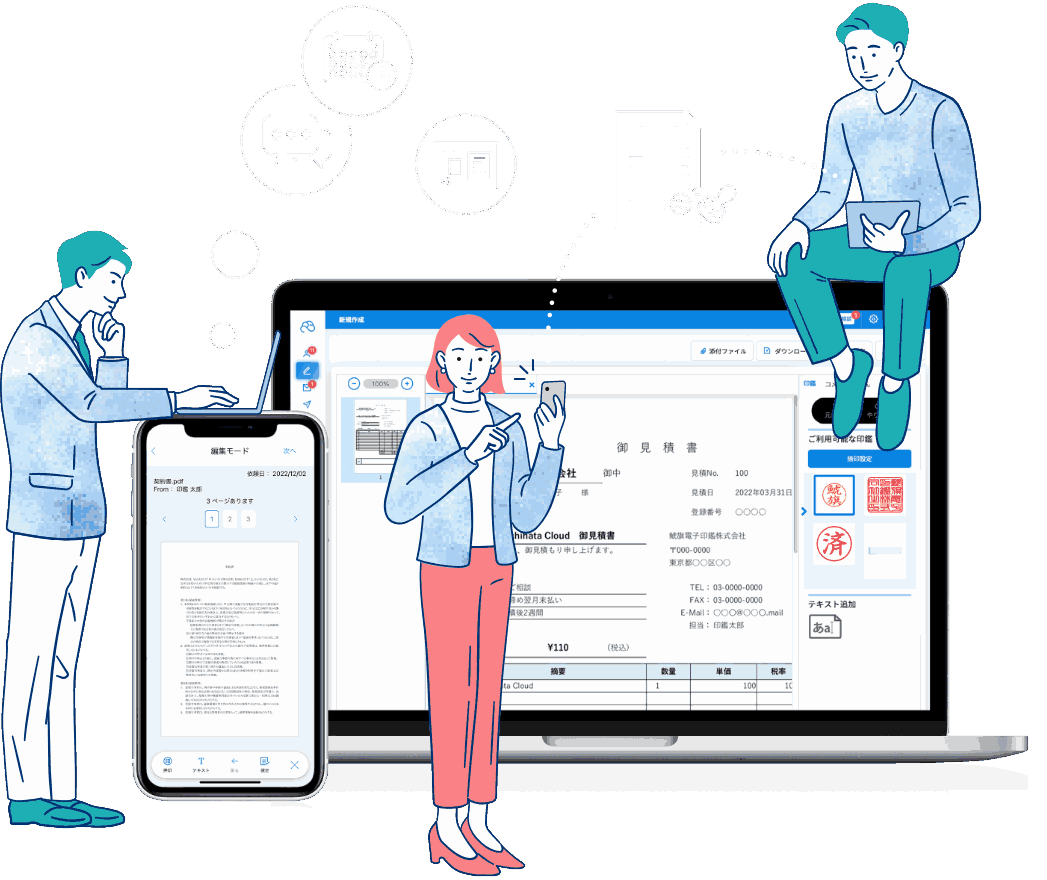

安全な代理署名を行うならShachihata Cloud

代理署名を含む契約実務は、業務効率化を図る一方で、法的リスクを伴います。電子署名サービスを活用することで、権限管理や本人確認、承認履歴の記録を強化し、安全かつ効率的な契約締結が可能になります。また、リスク回避に必要な実務対応を整えることで、企業全体の信頼性向上にもつながります。

シヤチハタクラウドは、電子署名や文書管理を含む多機能なサービスで、契約業務を包括的にサポートします。直感的な操作性と高い安全性により、初めての方でも安心して利用できる設計です。無料トライアルが用意されていますので、ぜひ導入をご検討ください。

資料請求はこちらから。

電子契約導入のメリットをご紹介

電子契約を導入することで得られる4つのメリットをご紹介しています。

Shachihata Cloudが電子契約の導入にどのように役立つのかも合わせてご確認ください。

紙での運用から電子契約へ切り替えをお考えの方はぜひご覧ください。

Shachihata Cloud 資料請求

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル 電子契約サービス

電子契約サービス

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel