この記事でわかること

- 電子取引に該当する納品書データの保存ルールと注意点

- 納品書の保存期間が7〜10年必要となる背景と法的根拠

- 電子保存時に求められる「真実性」「可視性」の具体的な確保方法

- 改ざんや不正を防止するための保存システムや運用上の対策

- 納品書の電子保存によって得られるメリット

- 納品書の電子保存にともなうセキュリティやシステム障害への対応ポイント

- 納品書を電子データで保存する際の導入ステップと業務フロー見直しの必要性

- 電子帳簿保存法に準拠した納品書保存体制を構築するための実務的なポイント

デジタル化が進むなか、帳簿書類の保存方法にも大きな変化が起きています。2022年の法改正を機に注目されているのが「電子帳簿保存法」です。なかでも納品書は日常的に発行・受領される書類であるため、適切な保存対応が求められます。本記事では、電子帳簿保存法における納品書の位置づけや保存方法、保存期間、業務への影響などについて詳しく解説します。法令対応を検討中の企業や個人事業主の方は、ぜひ参考にしてください。

そもそも納品書とは?

納品書とは、取引先に対して商品やサービスを提供した際に、納品内容や数量、納品日などを明記する帳票です。売上や請求の証拠となる重要な書類で、取引先との認識のずれを防ぐ役割も担っています。多くの企業が帳簿や請求書と併せて保管しています。

納品書は電子帳簿保存法の対象になる?

結論として、納品書は電子帳簿保存法の対象となります。これは、納品書が法人税法や消費税法上の「取引関係書類」に該当し、保存義務が課されているためです。法令では7年間(条件によっては10年間)の保存が必要とされ、紙だけでなく電子データでの保存も認められています。

特に注意したいのは、納品書が「電子取引」として交付・受領されるケースです。たとえば、PDFやシステム上で送受信された納品書は電子帳簿保存法の「電子取引の保存」要件が適用され、改ざん防止や検索性の確保といった条件を満たす必要があります。

また、紙の納品書をスキャナで保存する「スキャナ保存」の場合も同様に、定められた保存要件を遵守しなければなりません。適切な保存方法を導入しないまま電子化を進めると、税務調査などで不備を指摘されるおそれがあります。

納品書の保存手段

納品書の保存方法には、紙媒体での保存と電子データでの保存の2種類があります。まず従来型の紙による保存方法ですが、これは物理的な保管場所を必要とし、ファイリングや検索に手間がかかります。また、書類の紛失や劣化のリスクもあります。

一方で、電子帳簿保存法に対応した電子保存には、以下の2つのパターンがあります。

1つ目は、納品書を最初から電子データ(PDFや取引システム上)としてやり取りする「電子取引」のケースです。電子的に受け取った納品書をそのまま保存する場合、電子取引に該当し、保存の際には「真実性の確保」や「可視性の確保」などの厳格な要件が求められます。

2つ目は、紙で受け取った納品書をスキャンし、電子化して保存する「スキャナ保存」です。こちらも電子帳簿保存法の対象となっており、受領から一定期間内にスキャンし、タイムスタンプを付与する必要があります。また、読み取り精度や階調など、スキャナ自体にも一定の基準が定められています。

どちらの保存方法にせよ、法令で定められた要件を守ることが前提となります。導入を検討する場合は、社内の業務プロセスや既存の書類管理方法と照らし合わせながら、最適な手段を選びましょう。

納品書を電子データ保存する際の要件

納品書を電子データで保存する場合、電子帳簿保存法で定められた2つの要件を満たす必要があります。「真実性の確保」と「可視性の確保」です。

・真実性の確保

真実性の確保とは、保存されたデータが改ざんされていないこと、もしくは改ざんがあった場合にその履歴を追跡できることを意味します。以下のような手段が必要です。

- タイムスタンプの付与:電子データを保存する際に、第三者機関が発行するタイムスタンプを付与することで、そのデータが指定日時に存在していたことを証明します。

- 訂正・削除履歴の記録:保存後にデータを修正した場合、その記録が残るようなシステムの利用が求められます。ログ管理機能付きの保存ツールを活用すると安心です。

- 事務処理規程の整備:運用ルールを明文化した「事務処理規程」を策定・整備することも要件のひとつです。

・可視性の確保

可視性の確保とは、保存されたデータがすぐに検索・表示できる状態であることを指します。税務署の調査などが入った際に迅速に提出できるよう、次の対応が求められます。

- 検索機能の整備:検索項目として「日付」「金額」「取引先名」などの条件をもとにデータを探せる仕組みが必要です。Excelやクラウドシステムの活用が一般的です。

- 出力機能の確保:保存データは、モニター表示だけでなくプリンタ等で出力できるようにしておく必要があります。

- 業務に支障のない閲覧環境の維持:システム上に保管しているだけではなく、実際に担当者や第三者が問題なく確認できるような状態を保つことが求められます。

この2つの要件を満たすことが、電子保存における最も重要なポイントです。

納品書を電子データとして保存する際の期間

納品書は法人税法や消費税法により、基本的に「7年間」の保存が義務付けられています。ただし、青色申告法人で欠損金の繰越控除を受けている場合などは「10年間」の保存が必要になる場合もあります。詳細は「電子帳簿保存法 保存期間」のコラムでご確認ください。

保存要件を守らないときの罰則

電子帳簿保存法の保存要件を満たさない場合、税務上の重大な問題につながる可能性があります。たとえば、青色申告の承認が取り消されると、欠損金の繰越控除ができなくなり、税負担が増えることになります。また、税務調査時に不備を指摘された場合、過少申告加算税や重加算税の対象になることもあります。

特に、データの改ざんや削除があった場合は悪質とみなされ、ペナルティの度合いが大きくなります。電子データの保存を行う際は、単にファイルを保存するだけでなく、システムや運用体制も含めた法令対応が重要です。

納品書を電子データで保存するメリット

納品書を電子化して保存することで、業務の効率化やコスト削減、スペース削減など多くのメリットが得られます。特に中小企業でも導入が進んでおり、今後は標準的な業務運用となっていくでしょう。

業務の効率化

紙書類では発生していた検索や保管、確認作業の手間が大幅に削減されます。電子化された納品書は、社内の他部署ともスムーズに共有できるため、請求書発行や会計処理のスピードが向上し、全体の業務効率アップが期待できます。

コストの削減

紙の納品書には印刷費、郵送費、保管スペースなどのコストがかかりますが、電子保存を導入することでこれらを大幅に削減できます。保管スペースの縮小はオフィスの有効活用にもつながり、コスト面だけでなく業務環境の改善にも効果的です。

納品書を電子データで保存するデメリット

電子保存には多くのメリットがありますが、一方でセキュリティやシステム面でのリスクも伴います。導入前に注意点を把握しておくことが重要です。

セキュリティの対策が必要

電子データは不正アクセスや情報漏洩のリスクがあります。保存先には信頼性の高いクラウドサービスを選ぶ、ファイルにはアクセス制限を設けるなど、セキュリティ対策は必須です。ウイルス対策ソフトやログ管理も取り入れましょう。

システム障害によって閲覧ができなくなる可能性が有る

クラウドやローカルサーバーに保存されたデータは、システムトラブルや災害などにより一時的にアクセスできなくなる場合があります。定期的なバックアップや二重化されたシステムの導入でリスクを軽減できます。

導入に時間や手間がかかる

電子帳簿保存法に準拠した運用を行うには、システムの導入や社内体制の整備、従業員への教育が必要です。導入初期には手間がかかりますが、長期的に見れば業務効率やコスト面でのメリットが上回ります。

納品書を電子データで保存する際のポイント

納品書を電子化する際には、法令に則った運用とともに、実際の業務に即した形でのシステム選定やフロー構築が重要です。

紙から電子への保存時の要件を確認する

スキャナ保存を行う場合は、スキャン日やタイムスタンプ付与のタイミング、解像度などの保存要件を事前に確認しておきましょう。特に運用上のルールは事務処理規程に明記し、社内で共有することが重要です。

業務フローの改善を行う

電子保存を導入する際は、納品書の受領・確認・保管までの一連の業務を見直すチャンスです。業務の属人化を避け、標準化された運用を確立することで、保存要件の遵守も容易になります。

利用しやすいサービスを選定する

電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスやソフトウェアを導入することで、複雑な保存要件にも対応しやすくなります。導入前には無料トライアルやデモを活用し、自社の業務に合った使いやすいツールを選定しましょう。

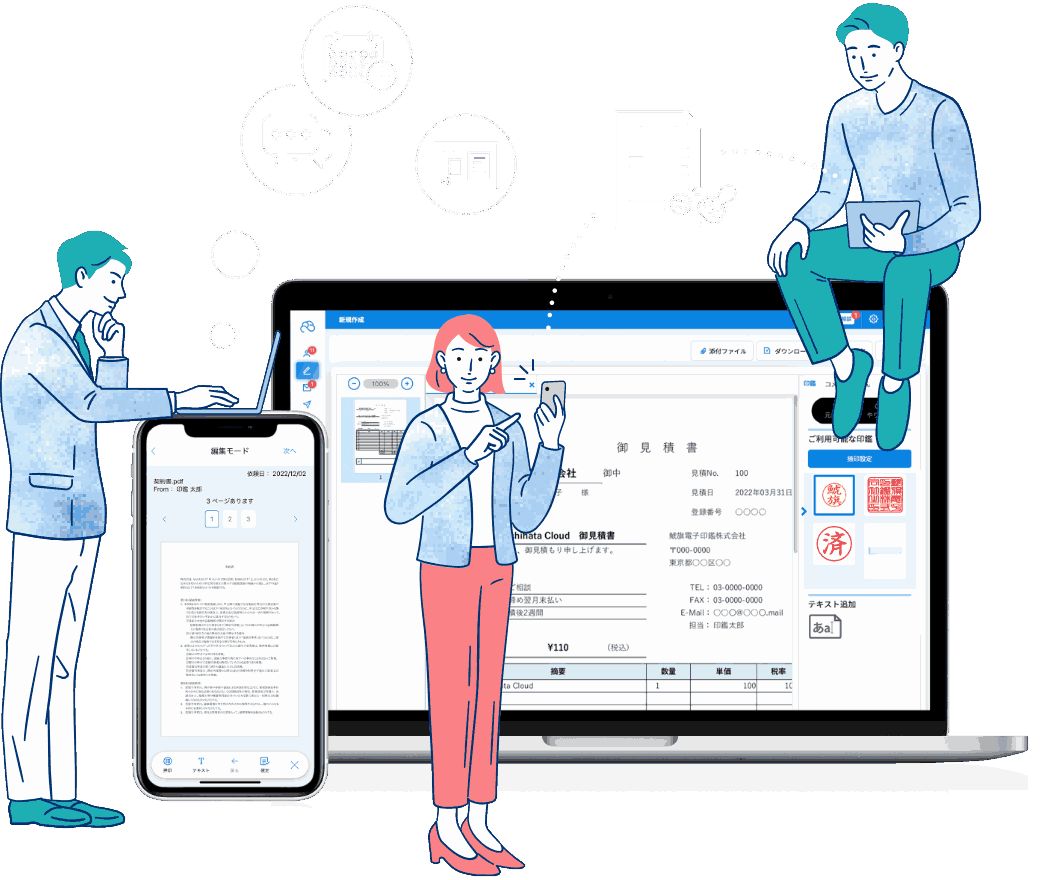

電子契約の導入ならShachihata Cloud

納品書や契約書などの業務文書を電子化するなら、Shachihata Cloudの導入が効果的です。Shachihata Cloudは、電子印鑑・ワークフロー・文書管理機能を一体化したクラウドサービスで、電子帳簿保存法に対応した保存機能を標準装備。誰でも直感的に使えるUIと、セキュリティ対策が施されたクラウド環境により、あらゆる企業の業務効率化を支援します。

まとめ

納品書は電子帳簿保存法の対象書類であり、正しい方法での保存が求められます。電子データで保存することで、業務効率やコスト削減といった大きなメリットが得られる一方で、保存要件やシステム整備などの対応も必要です。今回の解説を参考に、法令を遵守しながら業務改善につながる運用を目指しましょう。

電子契約導入のメリットをご紹介

電子契約を導入することで得られる4つのメリットをご紹介しています。

Shachihata Cloudが電子契約の導入にどのように役立つのかも合わせてご確認ください。

紙での運用から電子契約へ切り替えをお考えの方はぜひご覧ください。

電子契約 資料請求

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル Shachihata Cloud

Shachihata Cloud

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel